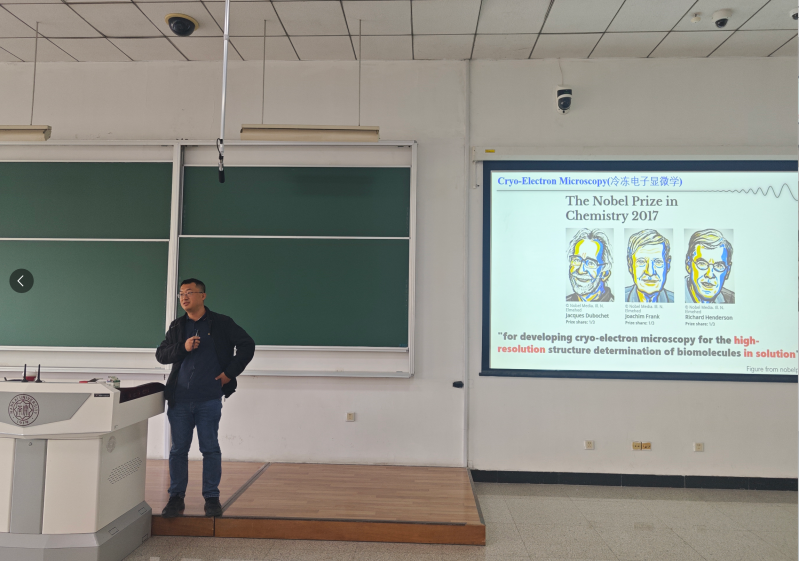

10月24日,生命科学学院研究生课程《研究生学术与职业素养》开启第四讲。本次课程特邀清华大学生命科学学院长聘副教授,博士生导师,中组部“青年千人”获得者李雪明副教授,以“冷冻电镜技术简介与展望”为主题为生命科学学院研究生带来一堂精彩课程。

讲座开篇,李雪明以2017年诺贝尔化学奖切入,三位物理学家因在冷冻电子显微学领域的突破斩获该奖,生动诠释了学科交叉的魅力——当物理方法邂逅生物问题,便催生出改写领域的技术革命。

随后,他围绕冷冻电镜的“分辨率革命(resolution & revolution)”展开,梳理技术发展历程:从早期相机、超分辨荧光显微镜的技术积淀,到现代冷冻电镜在原子分辨率、大分子复合物结构、动态与原位结构解析上的飞跃,清晰呈现其“迭代升级、快速突破”的发展脉络。

在技术原理层面,李雪明从电子显微镜的核心逻辑讲起:以电子束取代光束,结合物质波的波粒二象性,实现对微观世界的观测。他详解了透射电子显微镜(TEM)的分类、结构差异,对比了透射电镜与扫描电镜的区别,还深入阐释了阿贝成像原理等光学系统知识,为听众搭建起扎实的理论框架。

针对“如何让电镜‘看清’生物世界”,他强调生物样品制备的关键:从蛋白质的高纯度提纯、稳定构象保持,到细胞与组织样品的制备技巧,再到负染等染色技术的应用,每一环都关乎最终成像的质量。

在“从二维到三维的计算与成像”板块,李雪明解析了中心截面定理、电子与物质的强相互作用、投影方向缺失等核心问题,同时也点明了电子穿透力不足、辐照损伤等技术挑战,以及单颗粒技术、高分辨率生物机器研发等解决方案。他指出,当前领域的挑战聚焦于动态结构的高维建模与海量数据分析,而冷冻电子断层扫描(cryo-ET) 则是突破方向之一——以线虫小肠绒毛的研究为例,cryo-ET正推动冷冻电镜向“刻画分子结构、解析生命机制”的更深维度迈进。

整场讲座,李雪明以清晰的逻辑、前沿的视角,为南开生科院师生呈现了冷冻电镜技术的过去、现在与未来,既夯实了学术认知,又拓宽了学科视野,让大家深刻感受到生命科学与物理技术交叉融合的无限可能。

《研究生学术与职业素养》是生命科学学院于2024 年创办开设的课程,面向全校研究生。课程以“三维融通、五育并举”为核心,构建贯通式人才培养体系,旨在实现“古今贯通”“中外融汇”“文理交叉”,促进多学科深度融合,为不同专业研究生提供丰富的跨学科学习资源。每学期将邀请十余位国内外知名专家学者授课,涵盖生物、人文、经管、计算机等多个领域,以激发学术志趣。